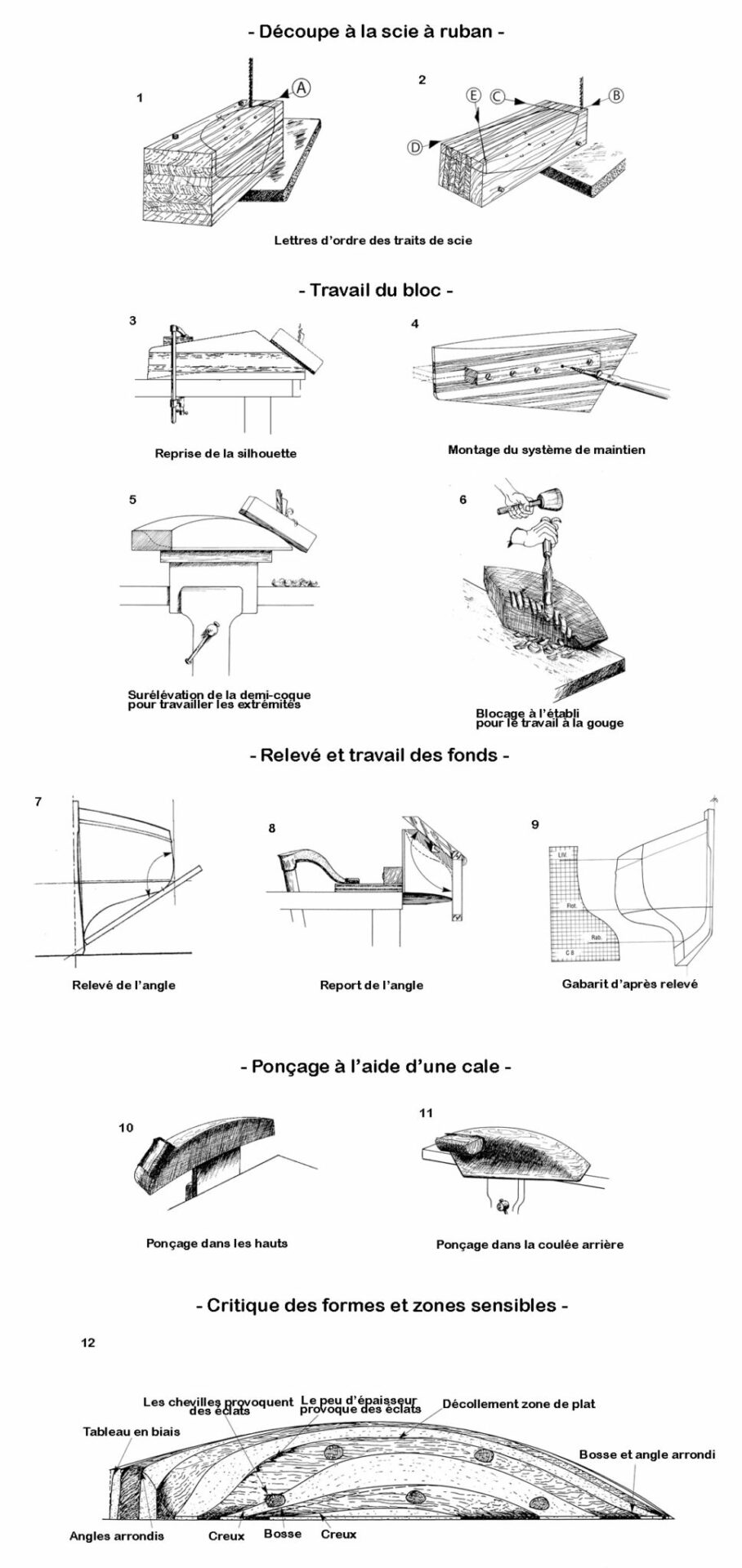

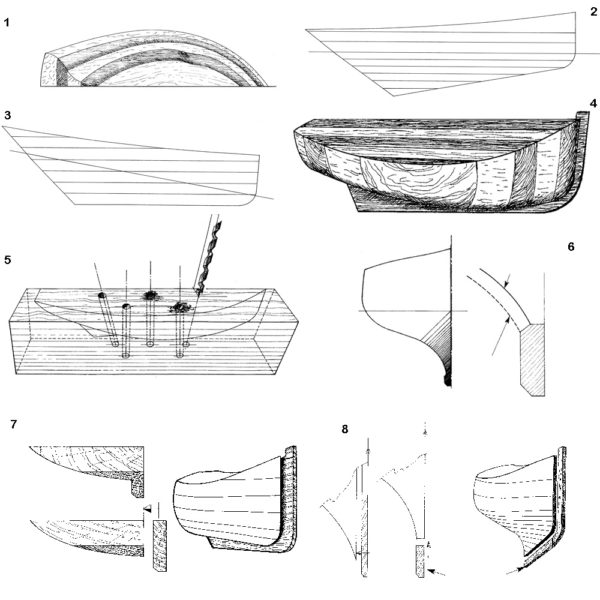

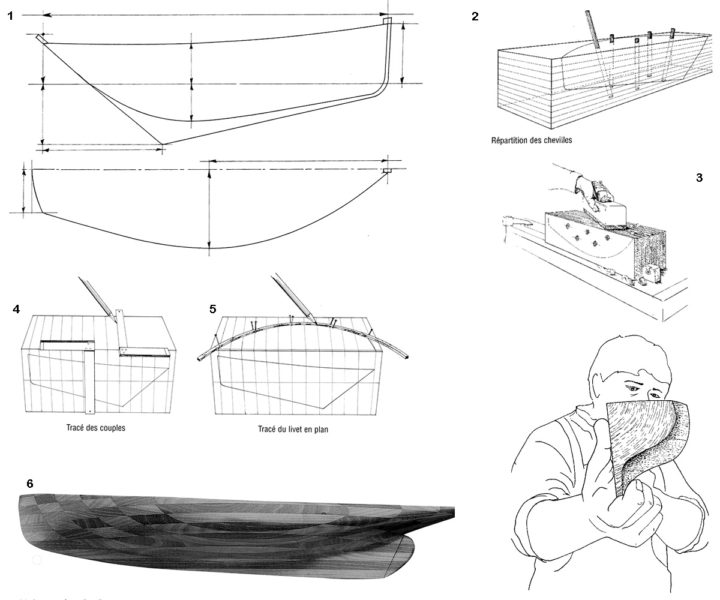

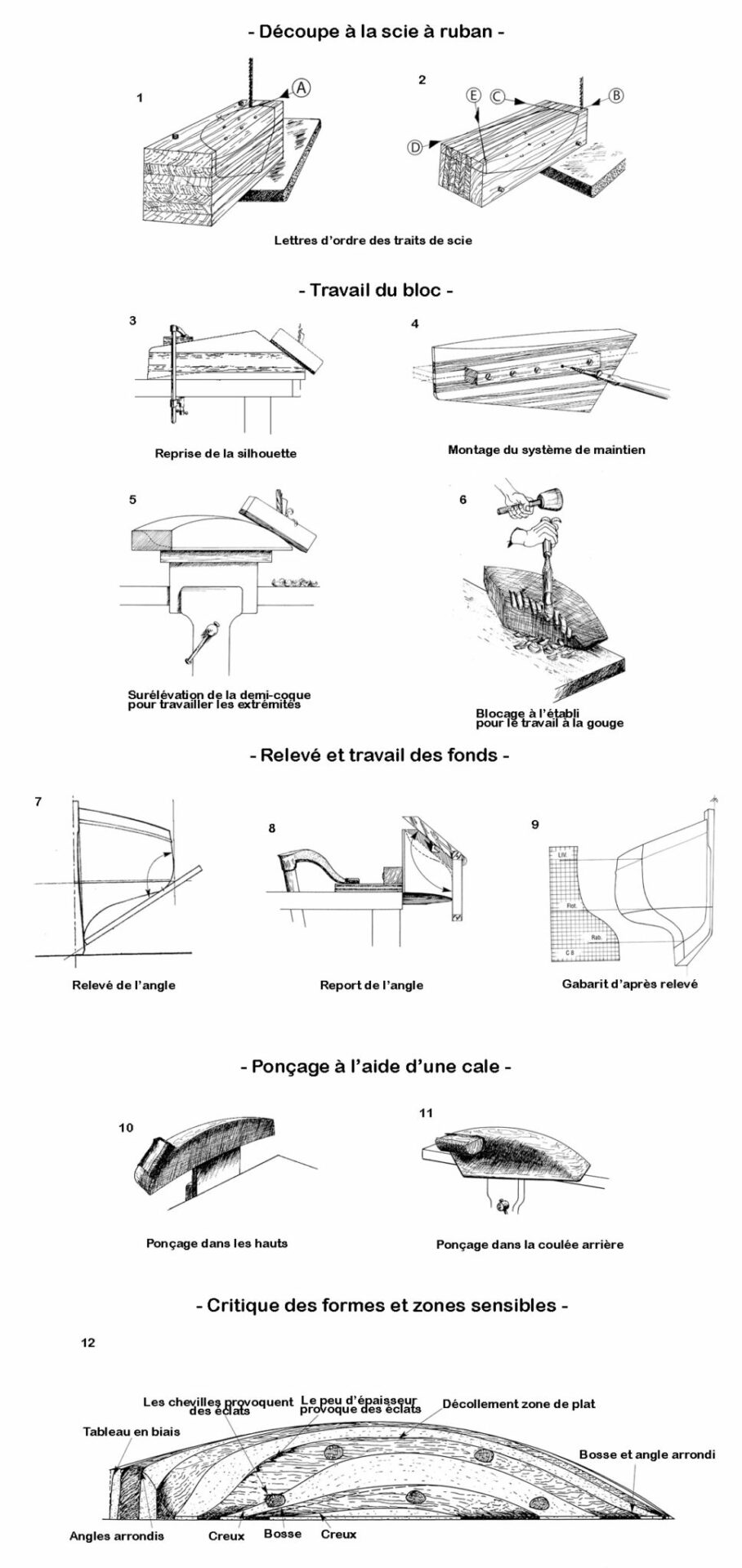

Lorsque la demi-coque est composée d’un bloc massif, ou que les planchettes sont déjà assemblées, et que l’on dispose d’une scie à ruban avec lame à chantourner, on peut façonner le bloc en respectant la procédure suivante. On commence par découper le livet vu en plan (1). Mais on laisse le bloc, désormais en deux parties, comme s’il n’en formait toujours qu’une seule. Ainsi on évitera tout mouvement de bascule lors des sciages suivants.

Pour solidariser les deux morceaux, on peut utiliser des vis ou des pointes. Mais, ces pièces métalliques pouvant se trouver sur le passage de la scie et risquant de marquer la future demi-coque, on préférera un collage rapide – et léger – en deux ou trois points, par exemple à la néoprène.

On peut alors découper le livet de pont, l’étrave, la ligne de quille ou de râblure et enfin la quête de tableau (2). Attention, si les formes sont frégatées, il faut découper suivant la largeur au fort, plus importante que celle définie par le livet vu en plan.

Ces découpes peuvent aussi se faire à l’aide d’une scie à chantourner à main, mais cela requiert une grande dextérité et donc quelques séances d’entraînement. Il est sans doute préférable pour celui qui ne dispose que d’une scie sauteuse de prédécouper les planchettes à la forme du livet vue en plan avant de les assembler, puis d’ébaucher le reste à l’égoïne, à la gouge et au rabot. Il est possible bien sûr d’ébaucher tout le bloc avec des outils à main, mais c’est plus long, et les formes concaves seront très difficiles à façonner.

François Renault tenant en mains la demi-coque de la vaquelotte

On peut maintenant reprendre les imprécisions de découpe de la silhouette en commençant par raboter la face du tableau arrière (3) ainsi que le profil de la râblure à l’étrave. Comme les fonds sont encore perpendiculaires à la ligne de quille, il est possible de fixer le bloc au bord de l’établi à l’aide d’un serre-joint, en intercalant la chute de découpe du livet pour gagner en stabilité et ne pas écraser les extrémités de la tonture. On peut aussi maintenir la demi-coque avec une presse d’établi, notamment pour la reprise de la tonture.

Le travail du bois au rabot ou à la gouge nécessitant de pouvoir immobiliser le bloc dans de multiples positions, il est indispensable de faire différents montages sur l’établi. Pour éviter de marquer la pièce avec les presses, il est pratique de fixer au dos, dans le chant d’une planchette et avec des vis de bon diamètre, un fort tasseau (4) à peine plus court que la demi-coque et sur lequel on pourra au besoin fixer un contre-plaqué épais et rigide. C’est par le biais de ce tasseau ou de cette plaque (5) que les presses tiendront le bloc.

De la gouge à l’abrasif fin

Une fois la silhouette retouchée, on dessine la forme du tableau arrière et on trace la demi-épaisseur de quille du tableau à l’étrave. Les gouges ont l’avantage d’autoriser le travail dans le retour de galbord, mais elles permettent aussi d’enlever du bois en quantité importante et sont idéales pour le dégrossi des formes (6). Il est pratique d’en avoir de différents rayons. On aura toujours avantage à travailler les fonds avec cet outil, et à façonner les hauts à l’aide d’un rabot. À ce stade, les autres outils intéressants sont la vastringue, à base plate ou ronde, qui permet de travailler en creux et de lever un copeau comparable à celui du rabot, la râpe qui permet aussi de travailler en creux, et les racloirs taillés en forme, qui, lorsqu’ils sont correctement affûtés, lèvent eux aussi un copeau et offrent un bon rendu.

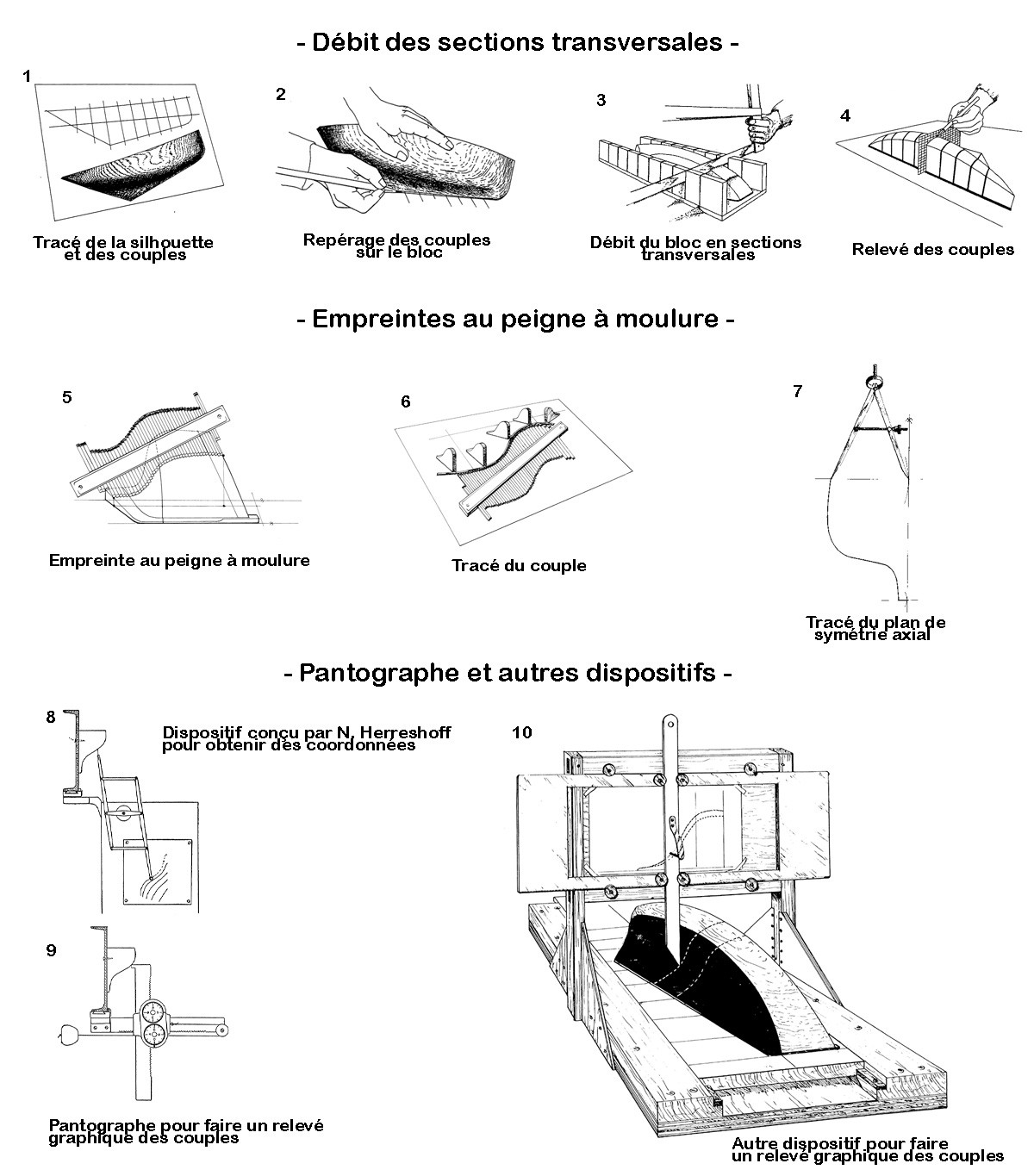

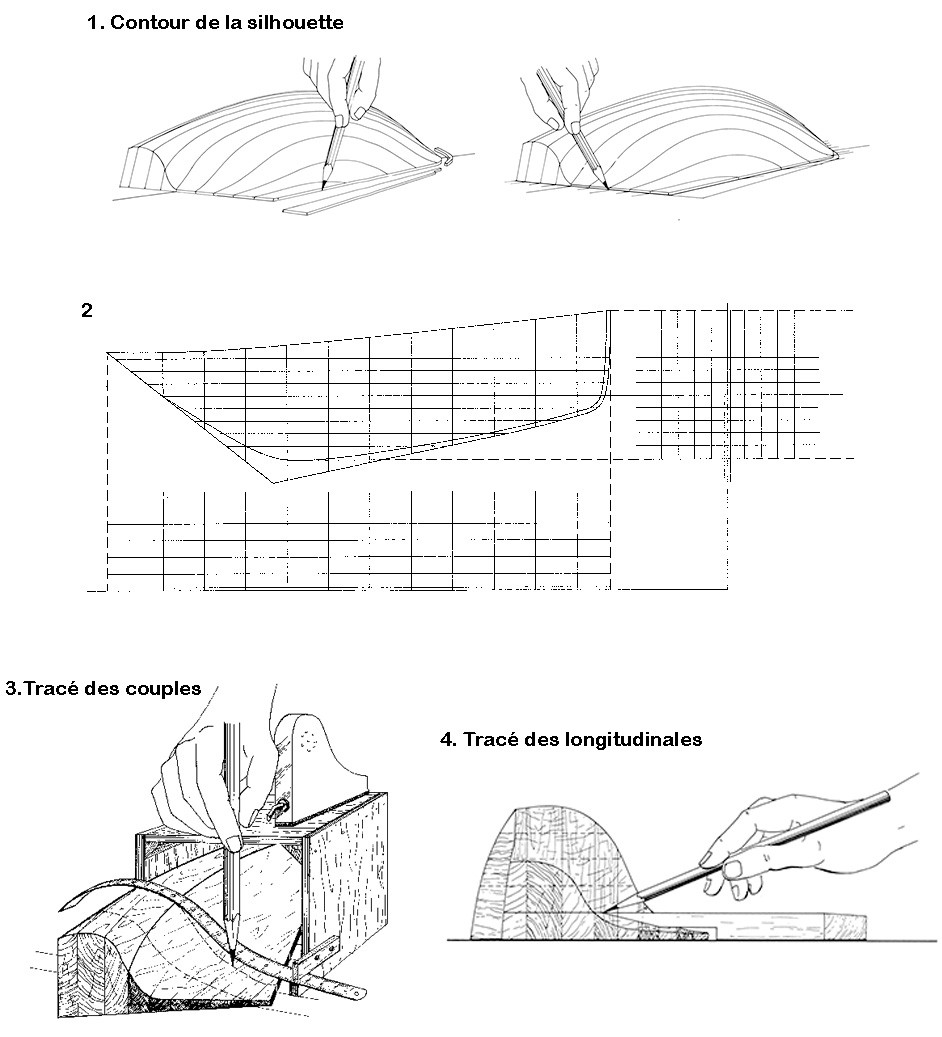

Pour ébaucher les fonds, on mesure sur le modèle, en plusieurs endroits, l’angle que fait une droite passant par la râblure et un point de contact au bouchain (7). Puis on débite les fonds en respectant ces angles (8). La forme de notre demi-coque rappelle alors celle des bateaux angulaires. Pour façonner ensuite la carène, il est possible de travailler entièrement à l’œil et au jugé. Mais la fabrication de quelques gabarits transversaux permet d’être un peu guidé (9). Afin de mieux visualiser la forme sur la coque, on trace les sections avec une craie à tableau. Lorsque les marques du clouage du bordé sont visibles, ce sont de bons repères pour réaliser un tracé perpendiculaire au plan de symétrie axial et perpendiculaire au repère horizontal d’origine.

La phase de lissage commence réellement maintenant. Elle consiste à regarder la forme qu’a chacune des courbes créées par le volume sur le chant des planchettes. Il faut que ces courbes, qui représentent des lignes d’eau, soient les plus tendues possible, qu’elles soient harmonieuses entre elles et qu’il n’y ait plus de parties plates ou de brusque changement de forme. La zone du retour de galbord, où apparaissent des inversions de courbes, est pour cette raison un peu troublante.

Ce travail, souvent délicat, se finit par un ponçage général à l’aide de papiers abrasifs de plus en plus fins. On peut commencer avec un papier de grain 80 et finir avec du 150/180. L’application d’une éponge humide permettra, avant un dernier ponçage au 210/240, de lever d’éventuelles fibres rebelles qui apparaîtraient à la première imprégnation des produits de finition. Il faut surtout veiller, lors de cette opération, à ne pas arrondir les angles dans les extrémités, notamment au tableau, tout le long de la râblure et au livet. Cela implique, pour bien contrôler le mouvement et l’angle de ponçage, de travailler avec des cales à poncer (10 et 11).

Le toucher aura un rôle important pour l’appréciation du lissage et de l’état de la surface avant les finitions (12). Le doigt est en effet capable de sentir de très petites variations de forme, ce qui en fait un outil de grande précision. Au final, la demi-coque peut être huilée, cirée, vernie ou peinte. On peut la présenter vissée par-derrière sur un support… sans oublier qu’elle doit rester démontable pour remplir sa fonction première : tracer les formes.